Giulia Barison, Venezia –

La fama di Salvatore Quasimodo (Modica, 1901 – Napoli, 1968) lo precede: Premio Nobel per la letteratura nel 1959, si formò sull’essenzialità epigrammatica di Ungaretti e sugli analogismi paesaggistici di Montale, dando vita ad una poetica personale che vide i suoi natali nell’Ermetismo, per poi concretizzarsi in una realtà più autonoma.

Quasimodo viene ricordato quasi unicamente per la sua produzione poetica e per le sue innumerevoli raccolte di versi, ma fra le sue attività va anche annoverata quella di traduttore. Egli si occupò di autori internazionali, come ad esempio di Shakespeare, ma si impegnò soprattutto in un’assidua attività di traduzione di poeti greci e latini.

Fra le sue opere ve n’è una che costituisce un caso particolarmente interessante e complesso, spesso ignorato dalla critica, ma che porta a galla precise istanze filologiche. Si tratta della sua traduzione de Il Vangelo secondo Giovanni, uno dei quattro vangeli canonici facenti parte del Nuovo Testamento della Bibbia, insieme a quelli di Matteo, Marco e Luca, differenti rispetto a quello giovanneo per una maggiore enfasi posta sul tema della predicazione di Gesù Cristo, piuttosto che sulla sua identità e sulle riflessioni teologiche. Quasimodo affrontò la traduzione del testo a partire dalla versione greca tramandata come originale, tenendo però continuamente conto della Vulgata latina, ovvero della versione di Gerolamo, risalente alla fine IV secolo.

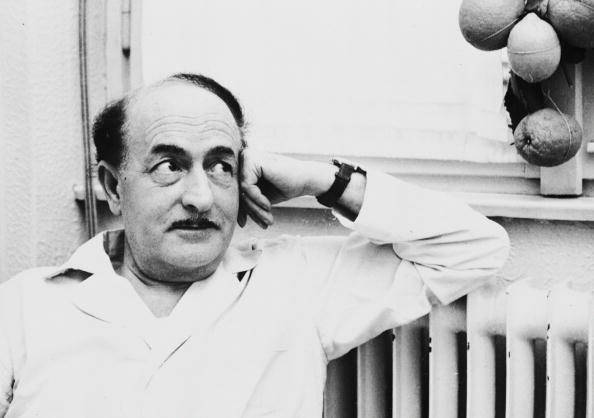

Quasimodo, Ungaretti e Montale in una foto di gruppo con Alberto Mondadori, Renato Guttuso, Francesco Messina e Arturo Tofanelli. Fonte: Sistema Archivistico Nazionale

Ciò che rende questo caso interessante e complesso è quello che Romolo Giovanni Capuano definisce uno dei 111 errori di traduzione che hanno cambiato il mondo e riguarda uno dei passi più celebri della Passione di Cristo, ovvero Gv 19, 5 o, per rendere la sigla più facilmente fruibile, l’Ecce homo.

Armandoci delle tre edizioni ad oggi più diffuse della Bibbia, ovvero la CEI – il testo a cura della Conferenza Episcopale Italiana – del 1974 e del 2008 e la TILC – Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente –, leggeremo rispettivamente: “Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!»” (CEI 74); “Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!»” (CEI 2008); “Gesù venne fuori, con la corona di spine e il mantello rosso. Pilato disse: “Ecco l’uomo” (TILC). La situazione è chiara; Gesù è stato condannato dai Giudei e, avvolto in un mantello purpureo e con la testa cinta da una corona di spine, si trova dinanzi a loro e a Ponzio Pilato, procuratore romano della Giudea, il quale lo espone al pubblico dicendo: “Ecco l’uomo”, “Ecce homo!”

Questa “versione dei fatti” è quella tradizionalmente condivisa e radicata nell’immaginario cristiano, tanto che è sufficiente dare una rapida occhiata alla successiva iconografia, anche solo quella più celebre, come ad esempio l’Ecce homo di Caravaggio, per averne una subitanea dimostrazione; mentre il Cristo guarda verso il basso in silenzio, Pilato lo indica guardando un ipotetico pubblico, in un atto che descrive figuratamente le parole pronunciate.

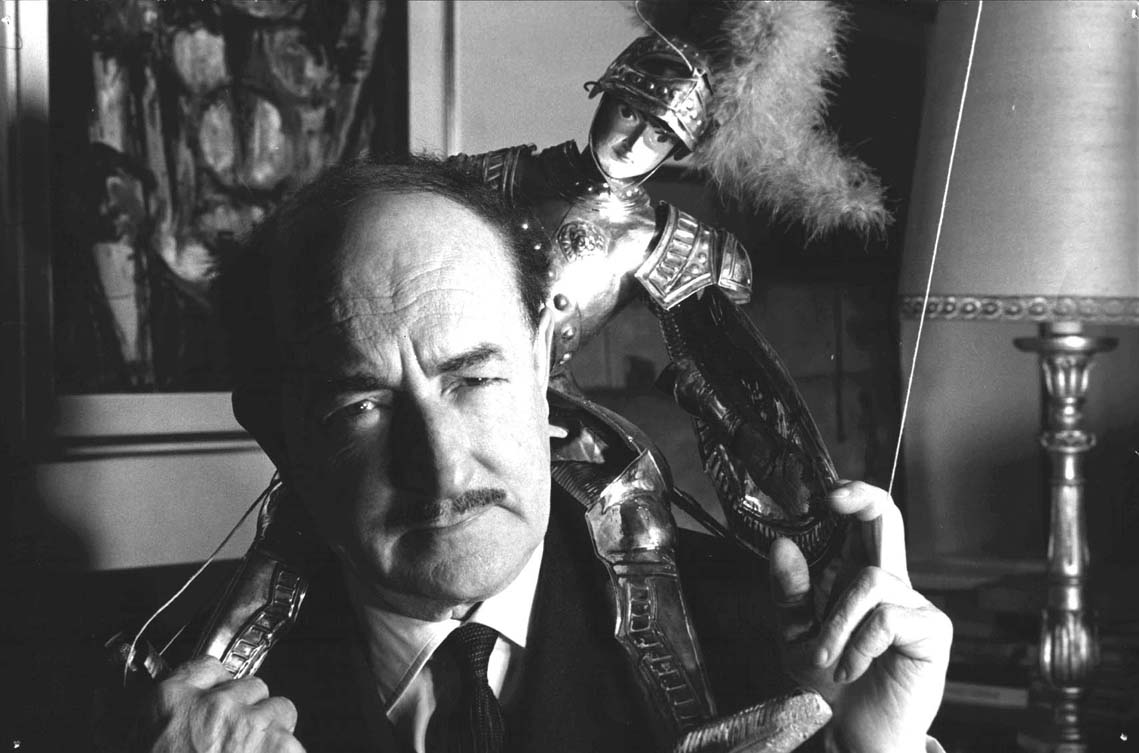

Salvatore Quasimodo riceve il Nobel a Stoccolma dal re Gustav Adolf di Svezia il 10 dicembre 1959

Vi è poi la “versione Quasimodo”, una traduzione che ricevette l’imprimatur solo per una questione di verità filologica, ma che fu figlia di una lunga e travagliata discussione critica e teologica. Salvatore Quasimodo, interpretando il testo greco de Il Vangelo secondo Giovanni, si rese conto, relativamente al passo preso in questione, che non vi era traccia dell’et Pilatus della Vulgata e che l’ecce homo si concretizzava in un idou anthropos, un’espressione pleonastica che significa “eccomi”. In altre parole, il testo greco ci racconta una storia differente rispetto a quella del testo latino; non è Ponzio Pilato ad esporre Gesù e a dire: “Ecco l’uomo”, ma è lo stesso Cristo che si espone, dicendo: “Eccomi”. Si tratta di due immagini diverse: la prima vuole porre l’enfasi sull’ammirazione e sulla sottomissione del procuratore nei confronti del figlio di Dio e, d’altronde, fosse stato per Pilato, Gesù non sarebbe finito sulla croce, mentre la seconda vuole essere più drammatica, perché è lo stesso Cristo ad esporsi ai suoi carnefici, in un atto di forza e coraggio.

In un’intervista dell’epoca, ripubblicata recentemente nell’“Avvenire”, nota testata cristiana, Quasimodo esternò il suo imbarazzo dinanzi a questa situazione, giustificando la sua scelta a partire dal testo greco ed utilizzando sia l’arma della filologia, sia quella di un’interpretazione della sua traduzione che potesse mettere Gesù sotto una buona luce: “[…] la frase, così com’è nel testo greco, ha un significato più potente. Cristo stesso si offre alla vista dei nemici, del giudice iniquo, ed è lui che appare il più forte”. Non a caso l’intervista si conclude con l’ammissione di fede da parte di Quasimodo: “Io comunque non sono ateo, credo che questo l’abbia capito; sono un cristiano e non potrei non esserlo”, quasi come se la sua scelta avesse potuto inficiare il suo credo.

Insomma: verità filologica o tradizione biblica?

Quasimodo, Ungaretti e Montale nella loro unica apparizione insieme in televisione nel 1968

La maggiore critica che venne mossa contro Quasimodo per il suo “eccomi” fu la distruzione di un’intera tradizione iconografica. È vero, secondo la versione originale del testo, Caravaggio avrebbe dovuto raffigurare il Cristo in primo piano mentre indica se stesso ed eventualmente Pilato in secondo piano: “Ecce homo, eccomi!” Questo è destabilizzante dinanzi ad una tradizione di milleseicento anni e lo è sia perché modifica un immaginario, sia perché mette in luce un’istanza filologica fondamentale che Luciano Canfora tentò di affrontare nel 2008 con il suo Filologia e libertà: qual è il ruolo della filologia anche e soprattutto nei testi biblici?

La filologia dei testi sacri esiste sin dall’antichità, ma la Chiesa Cattolica, nel corso della storia, ne ha spesso ostacolato l’attività, considerando la critica testuale un approccio chiuso e “poco cristiano”.

È d’altronde congetturabile la parola di Dio? È questo il motivo per cui, ad esempio, presso il Concilio di Trento (1545-1563) si stabilì a tavolino che il testo ufficiale della Bibbia dovesse essere quello della Vulgata, anche se il testo originale è diverso. Si tratta di un atteggiamento che fa rabbrividire i filologi, perché lo studio sulla veridicità di un testo non può basarsi su competenze derivanti dalla prossimità a Dio e dalla fede; in altre parole: “Il testo della Scrittura va letto (e criticato) per quello che letteralmente dice, mentre la sua difesa di principio può condursi solo sul piano della ‘fede’”, come afferma lo stesso Canfora.

La filologia diventa in questo modo uno strumento utile, sia sotto il punto di vista della verità letteraria e quindi interpretativa, se di una verità interpretativa si può parlare, sia sotto il punto di vista della lotta contro l’oscurantismo ed il dogmatismo. E Quasimodo, questo, lo sapeva.

LE LETTURE CONSIGLIATE:

- L. Canfora, Filologia e libertà. La più eversiva delle discipline, l’indipendenza di pensiero e il diritto alla verità, Milano, Mondadori, 2008

- R. G. Capuano, 111 errori di traduzione che hanno cambiato il mondo, Viterbo, Stampa Alternativa, 2013